- 她是国内“麦秸绣”第一人,也是东华校友!

- 2022-10-28

眼前这幅名为《丰收大吉》的作品

栩栩如生又金光灿灿

大家不妨猜一猜

是什么材料与工艺制作而成的

作品中的金色麦穗是用麦秆刺绣而成,公鸡母鸡则是由麦秆贴制而成。图片中这位“80后”女生独创了一个全新的工艺美术品种——麦秸绣,成为国内第一人。这个独具慧心的女生,就是东华大学校友姚懿佳。

首创麦秸绣

1999年,还在读高中的姚懿佳到同学家做客,这是她第一次接触麦秆画。她好奇地问:“这是什么艺术品,是用饮料吸管做的吗?”同学说:“这是麦秆画,用麦秸秆做的。”从小学习美术的她,当即就被这门精美的工艺深深折服,并全情投入到麦秆画的学习中去。

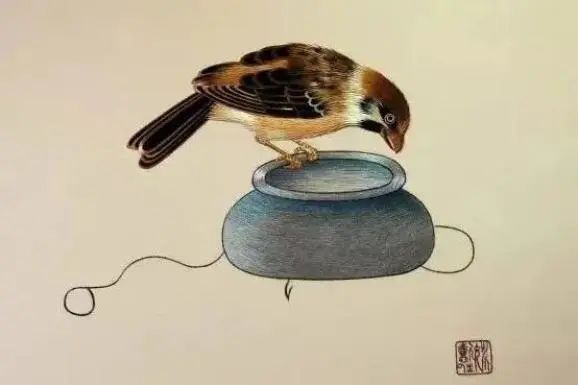

(作品《吉祥鸟》) 进入大学后,姚懿佳一边就读东华大学服装设计专业,一边学习麦秆画。学了一年多后,姚懿佳正式开始模仿师傅一件复杂的作品《吉祥鸟》,其中包括雕刻、烫印、拼贴等十几道美术基本功。让老师震惊的是,她仅用三年就做出几乎与原作无异的《吉祥鸟》,而其他人则需要5年以上。

姚懿佳在深入学习研究的过程中,发现传统麦秆画的表现手法比较单一。于是,她萌生了一个大胆的想法,颠覆了麦秆画的传统,就是将“刺绣”与“麦秆画”相结合。

为了将想法付诸现实,大学毕业后,姚懿佳放弃高薪稳定的工作,只身前往苏州,拜苏绣名家为师,闭馆学艺两年。

每天8小时,一针一线从未停歇,一绣就是两年时间。功夫不负有心人,2005年,姚懿佳学成归来,开创了一种全新的艺术门类——麦秸绣。

麦秸绣,顾名思义,就是将麦秆作为细线作刺绣画,集刺绣的精细、工笔画的灵秀、麦秆原料的朴实于一身。姚懿佳创新地将刺绣和麦秆画两种传统手工艺相结合,成为国内“麦秸绣”第一人。她说:“麦秸绣就是化麦草为神奇的工艺和艺术。”

走遍全国 只为一秆

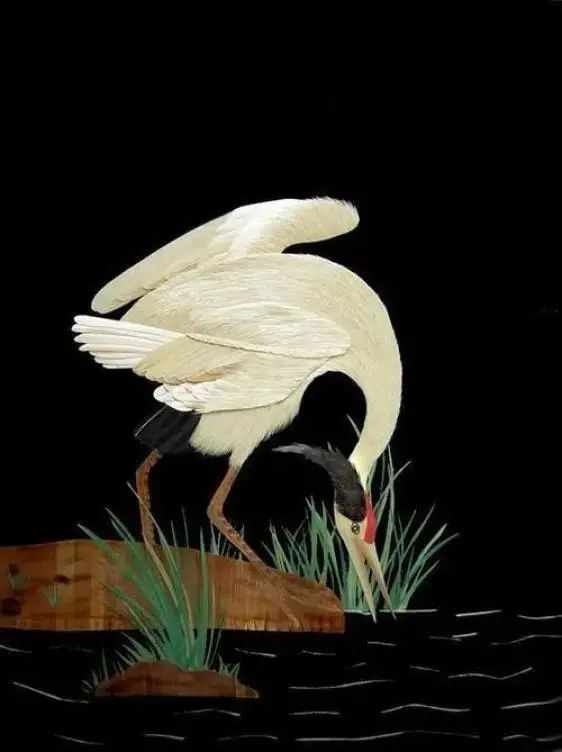

你知道麦秸绣制作过程中最难的是什么吗?是收集材料!以上两幅麦秸绣作品,都由天然成色的麦秆制造而成。

这些麦秆大有来头,它们来自不同季节,甚至来自全国各地。为了找到符合创作需求的麦秆,姚懿佳曾奔赴几十个城市,光是收集过程就需花费6、7年时间。

在其他女孩都忙着逛街、约会的年纪,姚懿佳常常抱着麦秆行走在乡间。“你拿的是一包草吗?”这是姚懿佳在收集麦秆时被问及最多的一个问题。而姚懿佳总是笑着回答:“对你们来说是一包草,对我来说这可是独一无二的宝。”

姚懿佳的坚持和执着渐渐打动了她的家人和朋友,他们从起初不理解,到后来也加入了捡麦秆的大队伍。有一次,姚懿佳的朋友去非洲旅游,偶然发现稀有的黑色麦秆,如获至宝。她的朋友还专门问当地人买下麦秆,送给姚懿佳。

收集好麦秆后就完了?不不!工序还多着呢!麦秆的纤维其实很厚,所以在用之前一定要把纤维处理干净,要刮得一丝一毫都不剩,薄如蝉翼,直到把它放在书上能透出字来,这才算成功。

半丝半缕,物力维艰。精心收集的麦秆,再经过N道人工工序,最终才成为薄如蝉翼、细如发丝的麦秸绣丝线材料。等到真正准备好材料,可能已经耗费半年。创作的过程还会经历无数次困难——因为麦秸绣不允许一点错误,一旦错了就要从头开始创作。

对此,姚懿佳说:“真正把一样作品做好,会感觉越做越难,耗时是越做越长,每一幅麦秸绣都会碰到新难题,一下子解决不了的,第二天想不通第三天想,不能计较时间成本和经济利益,否则,根本做不下去。”

不忘初心 方得始终

作为上海市非物质文化遗产——麦秆画的传承人,姚懿佳将刺绣、水墨画等技巧融入麦秆画中,让麦秆画再次“翻红”!

姚懿佳创作的《凌霄花》《吉祥鸟》《母爱》《大富大贵寿考图》等70余幅麦秸绣作品,在国内国际大展上屡获大奖。

姚懿佳首创结合麦秆画和刺绣两种工艺的“麦秸画”,材质和视觉之差异,营造一种推陈出新之美。那么,麦秸绣跟麦秆画相比有何不同?

技术上,麦秆画要经过熏、蒸、漂、刮、推、烫,以及剪、刻、编、绘等多道工序,依麦秆本身的光泽、纹彩和质感,进行剪裁和粘贴而成;而麦秸绣则是在此基础上再添加麦秆作为细线作刺绣画。

视角上,麦秆画相对比较“粗犷”,近看则细节不足;而麦秸绣色彩更为逼真,立体如油画一般,优雅而庄重。麦秸绣之画,胜于细微处,远看美轮美奂,细看更是令人叹为观止。例如,下图姚懿佳麦秸绣里的花鸟鱼虫栩栩如生、活灵活现,还有3D立体的效果。

目前,姚懿佳已成立一个融合刺绣和麦秆画为基础技艺的创作工作室,继续为传统艺术文化的传承与发展贡献力量。她用年复一年的坚持与敢为人先的创新,给自己交出一份满意的答卷。

继承优秀传统文化,关注非遗传承,为非遗注入新的力量,是年轻一代的文化使命。姚懿佳说:“如果你有喜欢的东西,一定要坚持走下去。虽然这条路很艰辛,但有可能会给你带来意想不到的惊喜。”

来源:青年报、匠心之城等

责编:高新宇

编辑:刘远康

内容转自东华大学官微